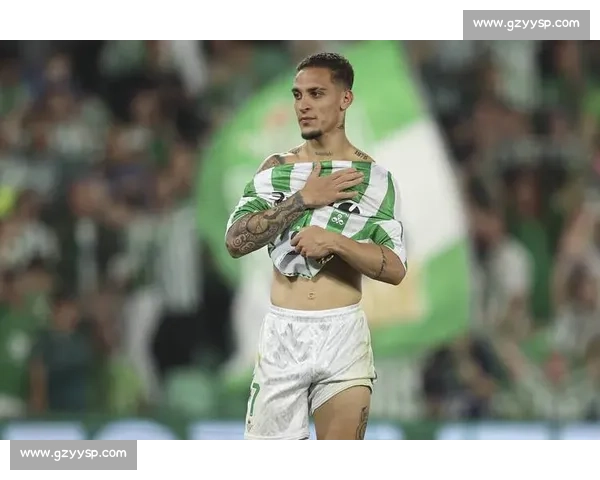

随着西甲新赛季即将在 8 月 16 日打响,皇家贝蒂斯与曼联关于安东尼的租借谈判进入白热化阶段。据贝蒂斯跟队记者独家透露,巴西边锋已明确告知曼联:只接受租借回归贝蒂斯的方案,且将在联赛开赛前拒绝其他所有报价。这一立场不仅彰显了安东尼对贝蒂斯的忠诚,更折射出他渴望在熟悉环境中延续职业生涯复苏的决心。

一、重生之地:贝蒂斯激活 “亿元先生”

2025 年冬窗,安东尼以租借身份加盟贝蒂斯,彻底改写了职业生涯轨迹。在老帅佩莱格里尼的战术体系中,他从曼联时期的 “水货” 蜕变为边路利刃:26 场比赛贡献 9 球 5 助攻,直接参与 14 粒进球,效率远超曼联时期的 61 场 8 球 3 助攻。尤其在欧协联半决赛中,他一传一射帮助贝蒂斯历史首次闯入欧战决赛,其标志性的边路突破和精准传中成为球队进攻核心。

这种蜕变源于战术适配性。西甲更注重技术和控球的风格让安东尼如鱼得水,他在阿贾克斯时期擅长的盘带和创造力得以释放。贝蒂斯右路原本是进攻短板,但他与边后卫巴尔特拉的配合让该区域成为对手防线的噩梦。数据显示,他在贝蒂斯的场均过人次数(3.2 次)是曼联时期的两倍,关键传球数(2.1 次)也显著提升。

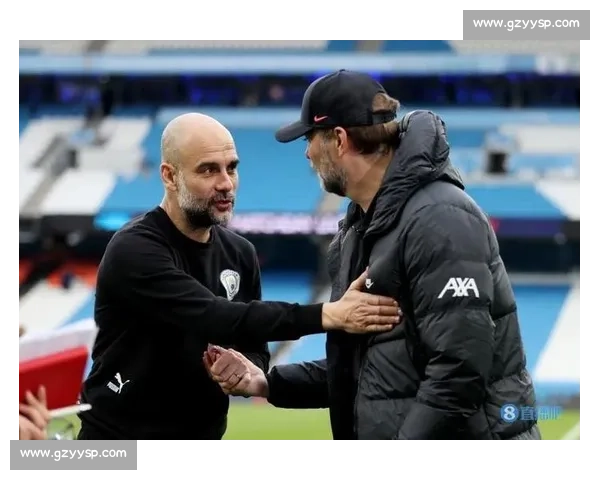

二、转会博弈:贝蒂斯力推租借 + 买断,曼联索要高额补偿

尽管安东尼表现惊艳,转会谈判却一波三折。贝蒂斯提出的方案是租借 + 1500 万欧元选择性买断条款,要求曼联承担部分薪资。这一方案符合西甲球队的财务策略 —— 既能避免高额转会费压力,又能通过赛季表现决定是否永久签下。若安东尼出场达到 25 次,买断条款将自动触发。

但曼联的立场更为强硬。红魔希望直接出售球员以回收资金,标价高达 3000 万欧元,且要求贝蒂斯全额承担其税后 400 万欧元的年薪。这种分歧源于曼联对安东尼身价回升的预期 —— 他在贝蒂斯的表现已让其德转身价从 3500 万欧元回升至 4500 万欧元。此外,曼联新帅阿莫林已明确将其排除在计划外,俱乐部需通过出售球员为新援腾出薪资空间。

三、个人意志:降薪留欧,拒绝沙特金元诱惑

安东尼的个人选择成为谈判关键。他已明确拒绝沙特利雅得胜利提供的 3000 万欧元年薪合同,以及英超诺丁汉森林的邀约。这种坚持源于多重考量:

- 世界杯前景:2026 年世界杯临近,安东尼需在欧洲主流联赛保持状态以争取巴西队席位。安切洛蒂已将其重新纳入国家队考察名单。

- 战术适配:佩莱格里尼的战术体系能最大化其技术特点,而英超的高强度对抗曾暴露其短板。

- 生活稳定:安东尼在塞维利亚续租了住所和车辆,甚至家政团队都已安顿妥当,显示出长期留队的决心。

为此,他愿意接受降薪 30% 以适应贝蒂斯的薪资结构。这种牺牲精神赢得了贝蒂斯管理层的赞赏,俱乐部正加速推进谈判以确保他能参加 8 月 16 日的赛季首战。

四、时间窗口:三周倒计时,贝蒂斯启动 B 计划

根据西甲转会规则,窗口将于 8 月 31 日关闭,但贝蒂斯需在 8 月 16 日前完成注册以确保安东尼参赛。目前谈判焦点集中在两点:

- 薪资分摊比例:曼联要求贝蒂斯承担 80% 年薪,而贝蒂斯希望降至 60%。

- 买断条款触发条件:曼联希望将出场数门槛从 25 次降至 20 次,以增加买断可能性。

若谈判破裂,贝蒂斯已准备 B 方案 —— 激活安东尼合同中的租借续约选项。根据 2025 年冬窗协议,贝蒂斯有权在 2025-2026 赛季结束后以 1200 万欧元续租一年。这一选项虽非首选,但能确保安东尼至少再留队一个赛季。

五、专家视角:安东尼案例折射现代转会逻辑

足球分析师强尼指出,安东尼的转会是 “高价引援失败案例的典型处理方式”。曼联通过租借 + 买断条款规避风险,而贝蒂斯以低成本试错,这种结构性交易正成为欧洲足坛主流。若安东尼最终留队,其合同中的未来转会分成条款(曼联保留 30%)可能在未来为红魔带来收益。

星空娱乐,星空娱乐官网,星空娱乐APP,星空娱乐网站球迷反应呈现两极分化:曼联拥趸仍将其视为 “亿元水货”,而贝蒂斯支持者则称他为 “绿色救世主”。这种对比凸显了环境对球员表现的影响 —— 在曼联,他因战术不兼容和舆论压力迷失;在贝蒂斯,他却成为球队历史突破的关键人物。

随着赛季临近,这场转会博弈的结局已进入读秒阶段。安东尼的未来不仅关乎个人职业生涯,更将成为现代足球转会市场中球员意志、俱乐部策略与商业利益交织的经典案例。